由中国航空学会、航空工业成都飞机设计研究所主办的第十届“创新杯”未来飞行器设计大赛已于近日圆满完成。我校共有三组同学参加比赛并获奖。

乔昀卿、邓祯、邱诚 先进VSTOL飞行器(全国青少组二等奖,上海赛区优秀奖)

胡先安、徐图、吴宇仑 “Neo Genesis”战术侦察机(全国青少组优秀奖,上海赛区三等奖)

张释超、刘天泽、顾静芸、陆宣成 JD45DC短垂战斗机(全国青少组优秀奖,上海赛区三等奖)

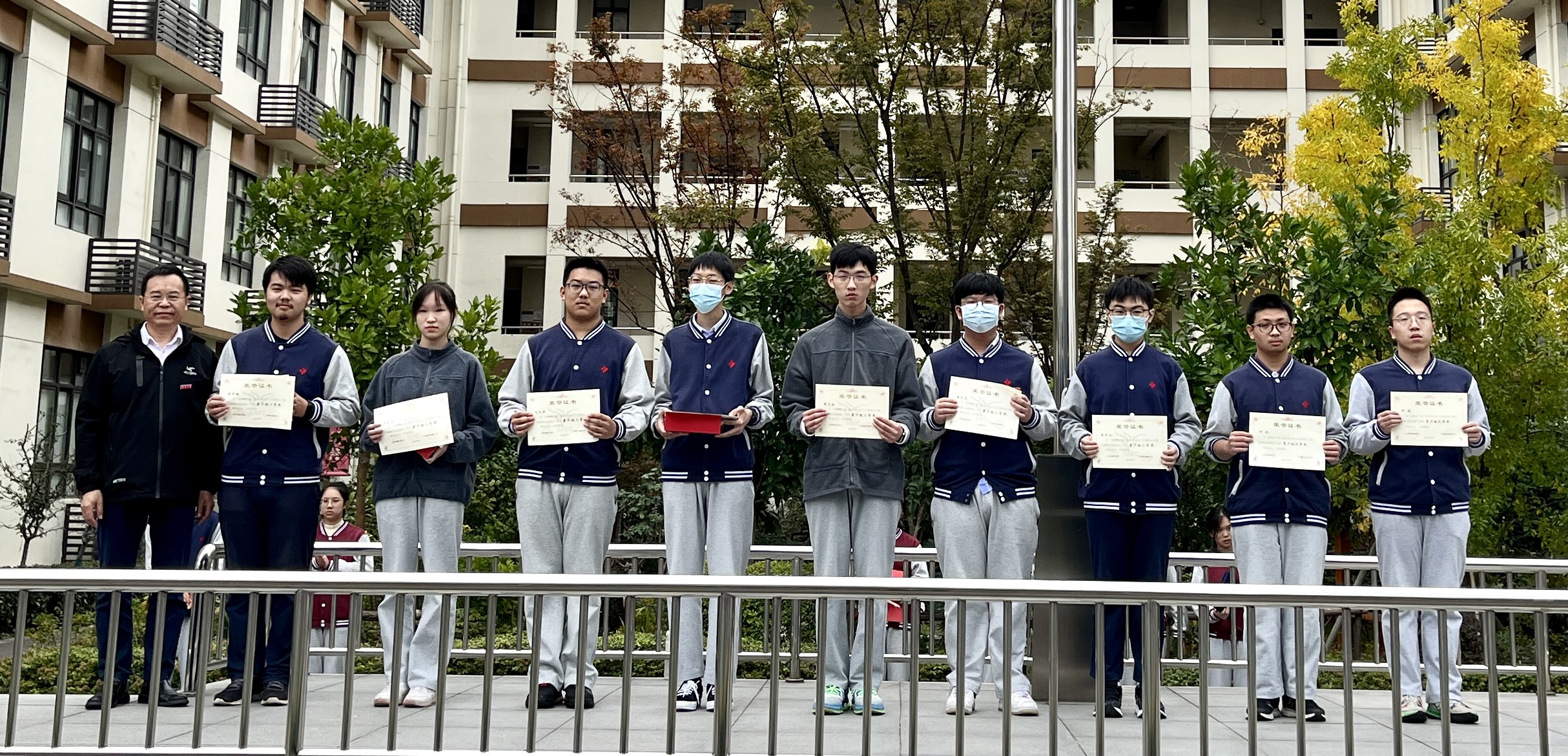

这三组同学都参加了我校与同济大学合作的拓展课“固定翼飞行器设计与制作”,在同济大学老师的精心指导和同学们的勤奋钻研下,他们一路过关斩将,在上海赛区和国赛中,都获得了优异的成绩。在10月31日的周一升旗仪式上,校长王海平为获奖同学颁发证书和奖品。

参赛经过

(乔昀卿、邓祯、邱诚 小组)

在高一上学期完成基本的飞行器设计、模型制造课程后,我们参加了本次的大赛。本次大赛的主题是“短垂起降舰载战斗机与倾转旋翼飞机”,短垂起降也称VSTOL,是Vertical and Short Take-Off And Landing的简称。

拿到这个主题,我们首先确定了短垂起降战斗机为主要方向。我国已经充分论证了倾转旋翼飞机的高成本、低效率,固然这个构型有较大的优势,但是其在近地面(地效产生)的时候,容易陷入涡环导致坠毁,因此我们放弃了倾转旋翼机的设计。

我们尝试在航电设计上进行创新。作为DCS的忠诚玩家,我们充分体会到了航电对于飞机的战斗力的巨大优势。通过对于多组典型不同带飞机的(模拟)体验研究,再参考了我国珠海航展上公开展出的座舱设备以及对面那个NAVY所泄密的F35航电内容,形成了自己的创新点,将自我的体验、要求融入到新的飞机当中。比如说,我们的传感器设计,就结合现存的五代机Su57的机翼前缘 / 侧向雷达的功能,虽然受限于体积,无法做到主动探测飞行器,但是可以在接收功能上下功夫,两台一组,构成阵列,可以测出辐射源的角度,推算出大致方位,利用隐身优势进行反辐射/ SEAD任务。

同时,我们针对一些VSTOL飞机与直升机的飞行时的痛点——在着陆时受HUD安装角度与视场的限制,常常不知道速度矢量指向哪里,所以针对此点,可以利用光电系统,将飞机的速度矢量投射到飞行员的头盔瞄准设备或者座舱大屏上,减少垂直降落过程中的时间,提高效率,也避免非常临近地面时突然拉起,使发动机突然吸入大量水雾与高温废气而停车,从而避免事故。与之类似,我们在这架飞机的智能化上也下了不少功夫,我们考虑到有时飞行员可能受伤,无法继续飞行任务,则可以通过地面人员进行全/半辅助操作,实现控制接入,一定程度上减小损失,此外,此功能也能用于日常的长航时巡逻航行,将不必要的工作交与地面控制人员,减轻在空飞行员的工作压力。

获奖感言

乔昀卿、邓祯、邱诚

很幸运能够在这次的比赛中获得国赛的二等奖与上海赛区的优秀奖,我们的这个成就,离不开小组成员的共同努力,同时也感谢其他同学的鼎力相助。

在本次活动中,我们小组成员克服了暑假时间上的冲突,保证成员之间的高效交流。在参加比赛的过程中不断学习CAD软件知识,画出平面设计图完成三维建模。希望明年的暑假能够挤出时间再接再厉,向更高峰攀登。

张释超、刘天泽、顾静芸、陆宣成

非常荣幸能够在本次比赛中获奖,感谢老师们在比赛中细心的指导和学校提供的平台,在我们组内成员共同努力下,收获了现在的奖项。

在比赛过程中,我们的时间并不充裕,但是我们在有限的时间内认真讨论,发现问题,解决问题,遇到专业上的难点,积极寻求老师帮助。在创新方面我们集思广益,综合了每一位成员的意见制定了现在的规划图。在组内会建模的同学发挥长处,完成建模等工作,写作较好的成员领导着报告的完成,各位都井然有序地在安排下推进项目。从0到完成报告,每个人都付出了极大的心血,从讨论创新的机型到在会议上讨论写作方案,我们丰富了知识的储备,增强了综合能力与合作能力。

胡先安、徐图、吴宇仑

很荣幸能获得未来飞行器大赛上海赛区三等奖和国赛优秀奖。我相信能获得这个奖项,少不了学校提供的优质平台,老师的耐心指导以及小组成员之间的团结协作。

在比赛中,我们充分利用自己的课内外知识,集思广益,小组内认真讨论听取每一位成员的建议,提高了沟通水平,深刻体会到了团队协作的重要性。在专业知识方面,我们从基础学起,不断提升自己的专业素养水平,将自己的思考和想法更准确地表达出来。从课内外的理论储备,到建模,计算软件的实际操作水平都有了不小的提升。我们在比赛中的收货都将为未来的学习与成果产出打下基础。