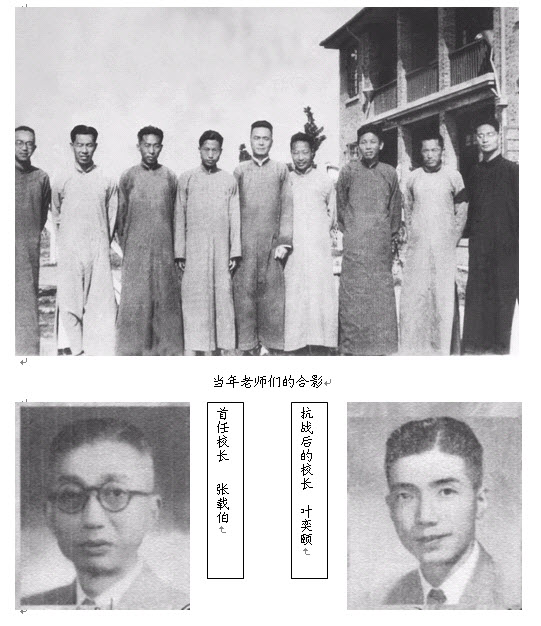

洋泾中学初创时的原址在今菊园居住区,当时的数学、物理教师都聘请浦东知名学者、工程师担任,师资力量强大,校长张载伯曾东渡日本访问。学校第一年学生41名,劳动人民子弟多,作风淳朴,学校以“当好洋中先锋,为洋中争光”勉励学生,1933年7月,首届初中生毕业,19名学生连续三天渡江前往当时南市清心女中大礼堂参加竞考,结果名列前茅。洋泾中学因此远近闻名。

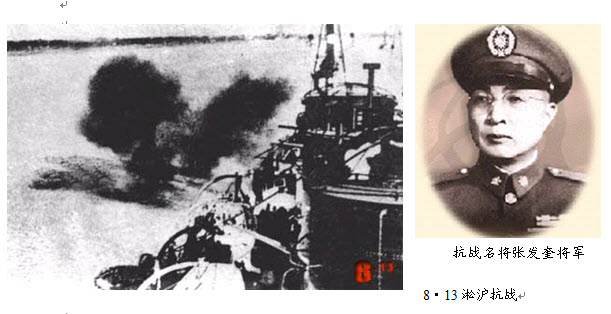

处于上升时期的洋泾中学,不幸被抗日战争的硝烟绊住了前进的脚步。1937年“8·13”抗战爆发,日寇炮击国民党浦东驻军张发奎部队,不幸流弹震坍教学用房一角,伪社会局命令停课缀教。战火既兴,校舍又毁,学校在黄浦江两岸几度搬迁,流离失所。不少学生家庭亦因战事纷纷举家逃难离开了浦东。

学校搬迁到浦西租界后,初借马浪路通惠小学(后为马当路217号马当路小学)过渡,1938年2月又搬迁至九江路美最时大楼(今九江路210号)、福州路科学大楼(今福州路390号外文书店)办学。未逾年,学校又在山东路有正大楼(今“百腾大厦”)三楼扩招二个班。其时,因战事影响,学生人数日益减少,教职工迫于生活,流动很大,幸部分教工坚持教育事业,不贰其位,才得以维持。1941年8月,学校又迁到福熙路232号(金陵西路232号)石库门为校舍。东、西厢房各分隔为二,客堂间也辟为教室,门外的一段弄堂,以铁栅与居民隔离,与门内的天井连成一片,作为课余活动场所。校舍狭小,不敷教学之用,另借不远处一私人牙医诊所二楼作教师的办公室、宿舍。由于当年“洋泾中学”在浦东地区名望较高,很多西迁的市民仍慕名将子女送来就读。

“我欲洗兵甲,挽彼甘霖难。”在这抗日战争最艰苦的岁月里,校图书馆管理员连柏生老师号召师生走向抗日战场,他历任南汇县游击队中队长、大队长,在南汇发展抗日队伍,转战浙江四明山区,领导浙东三北游击队,任副司令员。至今在四明山,还保留着由浙江省委书记谭启龙题字的连柏生同志纪念碑。在连柏生的影响下,首任教务主任孙楚云老师1945年赴四明山参加革命;1938届校友林有用同学初三时投笔从戎,在浦东进行地下工作,又赴四明山抗日,后来成为嘉兴军分区参谋长。