抗战胜利后,民国政府上海市教育局回浦东重建洋泾中学。1946年1月,经地方人士协助,几经周折,择定浦东俞家庙为临时校舍。师生们因此而聚集到了这棵银杏树下。因俞家庙庙舍破旧不堪,教育当局拨款一部份作修理费,不敷之数得浦东银行经理满志云及地方支持募捐才完成修缮工程。1946年夏洋泾中学重新开学,名列当时全市十八所市立中学之一。当时有9所小学校的校长联名致信要求洋泾中学扩大招生。同时,洋泾中学又在今天洋泾镇的宝仁堂开设分校,分校解放后独立为又一所浦东名校——建平中学。1946年夏,走上正轨的洋泾中学名列全市十八所市立中学之一。

俞家庙银杏树下的校舍极其简陋,以竹篱笆作围墙,门前是个水塘;在这棵银杏树的绿荫下,留下了多少莘莘学子的欢声笑语和琅琅书声。当时的教学区主要设在侧院的二层回形楼宇内,侧院和庙堂相隔一墙,开有一门相通,庙堂的偏殿也设有二个班级,教室内保持原格局,尚有菩萨若干尊,学生自携板凳上课,主殿内偶有佛门子弟诵经,其声清晰可辨。同学大多是处于社会最低层的工农贫民的子女,勤劳、淳朴、尊师、守纪,蔚成校风。共同的命运和境遇,使大家懂得在旧社会糊口饱饭已属不易,能够上中学更是幸运的了,因此无不发愤学习,求知欲旺。尤其是每当临近期中、期末考试时,俞家庙的殿堂上、庭院里,银杏树下,到处都是复习功课的同学。几个出家人也被同学们的勤奋好学的精神所感动。

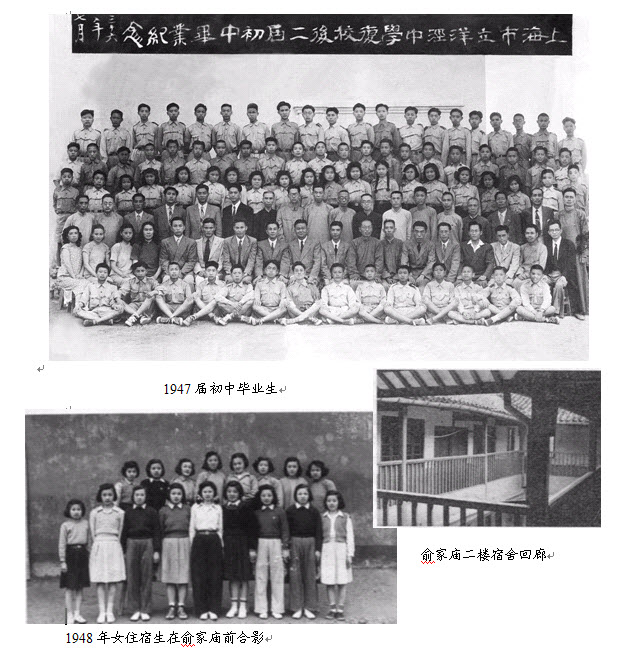

在银杏树下的1946到1948年,学校师生员工由393人发展到792人,不少浦西的学生慕名过江寄宿求学。宿舍设在俞家庙二楼及阁楼上,后来,寄宿人数增加,学校另租陆家宅桥(今竹园新村)民房供男生寄宿,当时要穿越田野河流,村落荒坟才能到达。

1947年秋,全校师生再向社会募捐,购得钱家巷14.5亩土地——也就是今天的校址新建校舍。洋泾中学于1948年告别了这棵苍翠的银杏树,离开了古庙,2002年12月,上海市绿化管理局在古树下立起0499号百年古树名木二级保护碑。2003年,古老的百年老宅俞家庙在旧区改造的大潮中拆除,树龄已达百年的古银杏树孤独地留在了这片土地上,几十名拾荒人员在这里安营扎寨,抽烟做饭,俨然把这里当成了自己的家。烟雾缭绕中,茂盛挺拔的树枝上还挂满了衣服和鞋子。洋中师生深感痛惜,为百年银杏的命运担忧,学校政治教研组的老教师高积荣先生急切地拨通了解放日报“新闻热线”和东方广播电台“东方传呼”的电话,呼吁保护见证浦东名校成长的银杏树!东广记者袁家福和解放日报记者黄海华亲临古树现场调查采访,并于2003年12月23日在解放日报摄影报道了师生的呼声,在报道中,记者称誉这棵古树为“活化石”,历经沧桑的古银杏终于得到了妥善的保护。俞家庙和古银杏的旧影,已永远留存在校史纪念册里。